19 ноября 2024 г.

В период пандемии в облака ринулись, кажется, решительно все, — и ежеквартально прирост выручки поставщиков облачных услуг колебался в районе весьма привлекательных для инвесторов

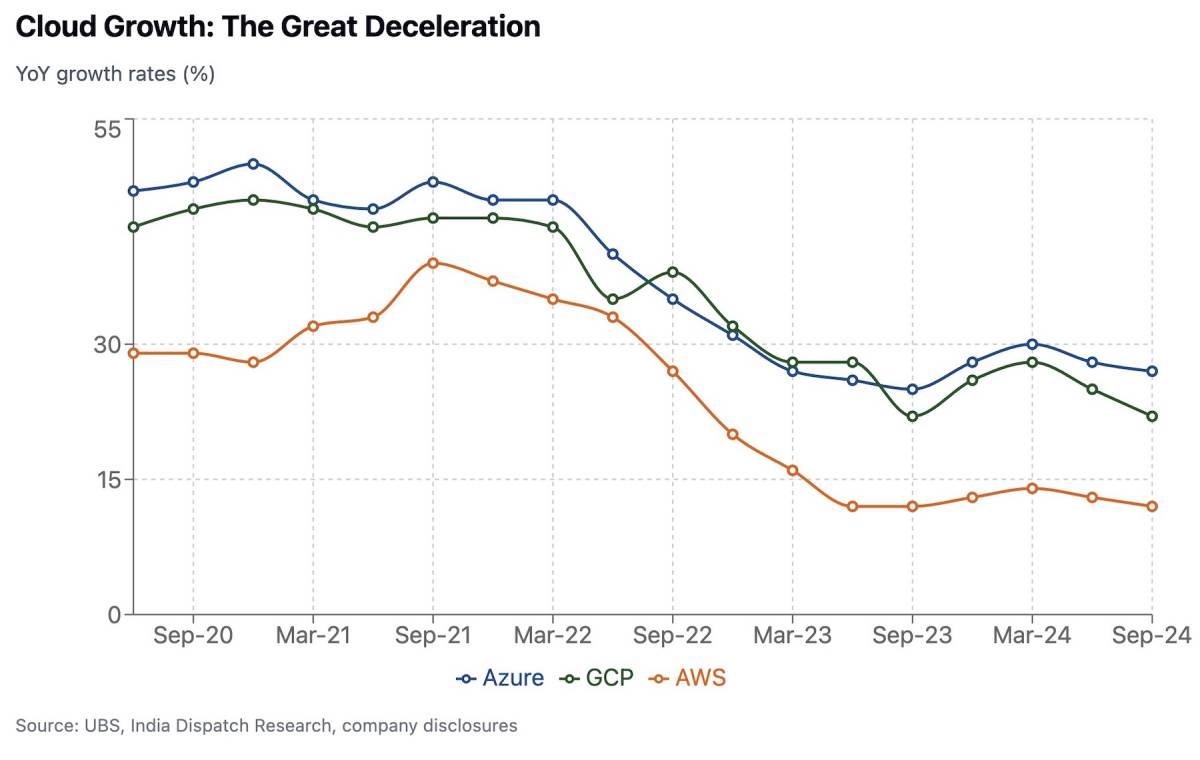

По подсчётам аналитиков из UBS, с III кв. 2021 г. и по настоящее время прирост выручки ведущих мировых провайдеров облачных услуг — AWS, Azure, Google Cloud — поступательно снижался; от

Главы облачных гиперскейлеров при этом продолжают строить на

По какой же причине заказчики, упираясь в условный 15%-ный порог, прекращают дальнейший перевод своих деловых операций в облако — хотя все объективные предпосылки к тому имеются, включая рост цен на саму ИТ-продукцию (и «железо», и софт), удорожание кредитов, инфляционные процессы, нехватку на рынке труда квалифицированных кадров и т. п.? Аналитики приходят к выводу, что тут всё дело в балансе допустимых рисков и качества услуг, предлагаемых облачными провайдерами: для подавляющего большинства клиентов этот баланс сходится как раз на пресловутых 15% их потребностей в вычислительных мощностях. И преодолеть столь невысокий порог без кардинальных перемен в самой структуре сервисов, предлагаемых гиперскейлерами (не говоря уже об облачных провайдерах поменьше), судя по всему, в принципе невозможно.

Так, в исследовании UBS приводится информация о среднем уровне клиентской удовлетворённости услугами, доступными у упомянутых уже AWS, Azure и Google Cloud: он неожиданно невысок, — всего лишь

Именно в этом эксперты видят причину постепенного охлаждения заказчиков к облакам по сравнению с пиком потребностей в последних, пришедшемся на пандемию. В условиях тотального локдауна удалённая работа оказалась единственным доступным выбором, альтернативным полной остановке деловой активности, — и потому чрезмерных требований к качеству услуг клиенты не предъявляли. С возвращением же бизнес-процессов в привычное русло на первое место снова стали выходить классические KPI, — такие как надёжность киберзащиты обрабатываемой информации, величина задержек при обращении к серверам со стороны клиентских систем, ширина доступной для перекачки данных полосы пропускания и т. п.

И постепенно всё больше заказчиков стали убеждаться, что при всех бесспорных достоинствах облачные сервисы не способны предоставить сопоставимые с локальными (или даже коммерческими, при размещении собственного «железа» на условиях colocation) дата-центрами показатели качества услуг за разумную цену. Вдобавок, сама эта цена по объективным причинам принялась довольно ощутимо расти — особенно в последние

Наверняка сделанные экспертами на глобальном уровне выводы окажутся полезными и для российского ИТ-рынка, — как для поставщиков облачных услуг, так и для их заказчиков. Клиенты охотно облаковизируют не слишком критичные и малоресурсоёмкие нагрузки, получая за стабильную и предсказуемую абонентскую плату пропорциональное снижение давления на внутреннюю ИТ-инфраструктуру и на собственных ИТ-специалистов, — примерно в пределах уже обсуждавшихся 15%. И на размещение такой доли клиентских нагрузок в провайдерских дата-центрах вполне имеет смысл рассчитывать.

Однако оставшиеся 85% вычислительных задач заказчиков — либо критичны для бизнеса (и SLA провайдеров, очевидно, не обеспечивают достаточных для спокойствия владельцев сумм покрытия издержек в случае чего), либо настолько требовательны к «железу» (в части пропускной способности канала связи, вычислительной мощи серверов, объёма дисковых хранилищ или же всего этого вместе), что облачные тарифы на них уже в обозримой перспективе чересчур велики, чтобы оправдать отказ от обработки таких задач on-premises. И потому, если поставить целью вывести в облака ощутимо более 15% ИТ-задач заказчиков, провайдерам необходимо всерьёз озаботиться оптимизацией собственной инфраструктуры — ведь клиенты, очевидно, при нынешнем уровне её развития не готовы воспарять в предлагаемые им даже глобальными гиперскейлерами эмпиреи.

Источник: Максим Белоус, IT Channel News